إصدارات

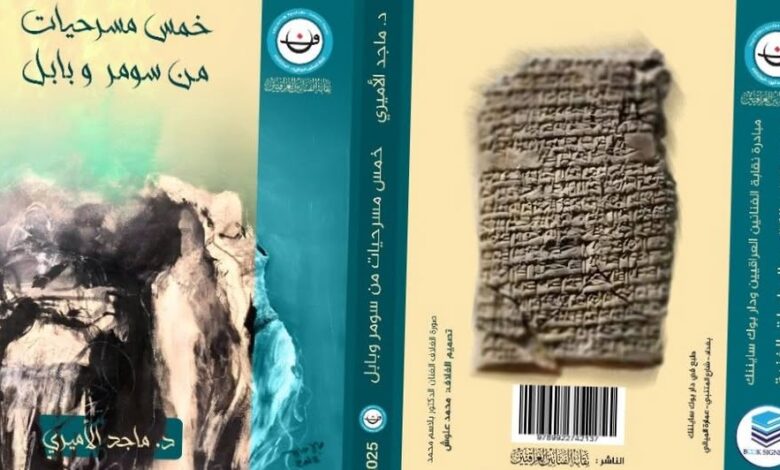

د. عز الدين بونيت”.. ماجد الأميري يعيد تأويل المقدس في فجر الحضارة الإنسانية في كتابه خمس مسرحيات في سومر وبابل..

المسرح نيوز ـ القاهرة: إصدارات

ـ

د. عز الدين بونيت

التقديم الذي خصّ به الناقد المغربي الدكتور عز الدين بونيت كتاب الدكتور ماجد الأميري الصادر مؤخراً (( خمس مسرحيات من سومر وبابل)) عن نقابة الفنانين العراقيين وبدعم كريم من نقيبها الدكتور جبار جودي.. ننشره في المسرح نيوز لأهمية الكتاب والتقديم معا..

التقديم:

بوسعي أن اتساءل: لماذا يعكف ماجد الأميري ويعود أكثر من مرة الى نصوص الأساطير السومرية والبابلية. ويبدو أن الجواب الأقرب إلى الصواب عن هذا السؤال هو أن ماجد الأميري ما فتئ يكتب هويته من خلال البحث الدائب في التراث البابلي: يكتب هويته الثقافية العامة وهويته المسرحية وهوية ذاكرته الفردية والجماعية.

في هذا الكتاب يعود الأميري مرة أخرى إلى النصوص المقدسة السومرية والبابلية ليستنطقها من جديد من خلال إعادة ترجمتها أو بالأحرى ترميم ترجمتها والمضاهاة بين الترجمات السابقة، ديدنه أن يضع بين يدي القارئ نصوصا خالصة متحررة قدر الإمكان من الاعتبارات والتأويلات المسبقة التي يراها الباحث مرتهنة إلى مركزية أوروبية غير مبررة.

في هذه المقدمة سأتحفظ مؤقتا على الوسم الذي أضفاه الدكتور ماجد على النصوص التي يقترحها علينا في هذا الكتاب، وهو كونها مسرحيات. وسأكتفي بنعتها بالمتتاليات النصية، إلى غاية استكمال فحص حججه. ولا يأتي هذا التحفظ من إنكار لوجهة نظر المترجم في تصنيفه الأنواعي لها، أو لعدم الاتفاق مع هذا التصنيف، بل هو نابع فقط من رغبة لدي في الدفع بالحجاج إلى أقصاه، ودعوة القراء إلى مساءلة الأطروحة التي يدافع عنها الأميري من خلال انشغاله بهذا المتن منذ كتابيه السابقين “المقدس والمسرح في العراق القديم”، و”إنانا ودموزي – دراما الحب والموت”، وقبل ذلك أطروحته الضخمة لنيل شهادة الدكتوراه التي خصصها للموضوع ذاته.

دعوني في البداية أقلْ إن انغماس ماجد الأميري في تقليب النظر في هذا التراث الإنساني الذي يعود إلى فجر الحضارات، يفصح عن انشغال بحثي عميق وذي بعد نقدي مدقق، سواء لمتن هذه النصوص المقدسة، أو للترجمات والتدقيقات التي كانت موضوعا لها لدى الآثاريين الغربيين، أو للسياقات الثقافية التي أحاطت بتلك الترجمات والدراسات.

وفي تقديري أن إثارة النقاش حول ما إذا كان من الملائم نعت تلك المتتاليات النصية بأنها مسرحيات، وفق ما يقترحه الدكتور ماجد، ومساءلة وظيفتها الدينية سيكون أكثر إفادة في تعزيز أطروحته وتقوية حججها وإذكاء البحوث التفصيلية في جوانبها، مما سينتهي حتما إلى بلوغ الغاية القصوى التي يطمح إليها الباحث وهي افتكاك الإرث السومري والبابلي من إسار القراءة والتأويل الغربيين، الأحاديين في منطلقاتهما وخلاصاتهما، والمستندين إلى مركزية التاريخ الغربي للعالم وتعاقب الحضارات. وقد بسط الباحث نقده ومآخذه على التناول الغربي وتوابعه، بشكل مفصل، في كتابيه السابق ذكرهما.

لا شك أن الدافع المباشر الذي حذا بالدكتور ماجد الأميري إلى تنكب طريق العناية بإعادة تأويل النصوص المقدسة السومرية والبابلية، هو إحساسه بالمسؤولية إزاء هذا التراث الذي يشكل جزءا من روافد هويته، والذي يأبى على نفسه أن يكتفي بتمريره إلى الأجيال اللاحقة كما لو كان مجرد قراطيس مختومة قيل فيها القول الفصل من غير رجعة، خاصة وأن ورثة هذا التراث المعاصرين من أهل بلاد الرافدين مطالبون أكثر من غيرهم بإعادة فتح تلك القراطيس ونفض الغبار عن مكنوناتها، وتخليصها من القراءات التي وضعت عليها اليد في فترات الهيمنة الغربية المادية والرمزية.

لكن هذا الدافع المباشر لم يكن له محرك إيديولوجي فج، يتمترس بخندق الشعارات، بل كان محركه معرفيا بحتا، ينطلق من الوعي بأن التراث كيفما كان الشكل الذي يتجسد فيه، هو أولا وقبل كل شيء جزء من تجربة الإنسان على هذه الأرض، وهو ينتمي إلى التاريخ البشري المشترك وتقع مسؤولية ارتشاف رحيقه على عاتق كل من يستطيع أن يحرك كوامنه من جديد، ويضع رهن إشارة البشرية تأويلا جديدا متحررا من هيمنة الأحادية والانكفاء حول الذات.

يطمح ماجد الأميري من خلال هذه العودة الدائبة إلى المتن السومري والبابلي إلى أن يضع بين يدي القارئ مادة خالصة للتفكير والتأمل في اوليات الفعل المسرحي في حياة الجماعات البشرية، من خلال ما سماه في سياق سابق بالاستعادة الأنثروبولوجية لتجربة المسرح السومري والبابلي، استعادة تفتح عين الباحث على جوانب جديدة في حياة هذه الجماعة بعيدا عن الزاوية الضيقة التي يقترحها التأويل الغربي، في ضوء تصوره لتاريخه المسرحي الخاص. لا يدعونا الأميري في هذا المشروع إلى مضاهاة أو مزاحمة التأويل الغربي او رفضه، بل يدعونا إلى التحرر المعرفي منه، ويقترح علينا ان نلامس النصوص السومرية بقراءة جديدة مباشرة، من خلال ترجمة عربية هذه المرة.

يضم الكتاب خمس متتاليات نصية مترجمة عن ألواح سومرية قديمة يطمئن الدكتور ماجد الأميري إلى وسمها بأنها مسرحيات. وهذا الوسم من شأنه أن يكون مثيرا للنقاش والمساءلة في اتجاهين على الأقل:

في اتجاه تأكيده وتبنيه، على أساس قابلية مفهوم المسرح للتوسيع ليصير قادرا على استيعاب آثار نصية وغير نصية تدل على وجود ممارسات درامية أو شبه درامية حتى ولو لم يعززها خطاب تاريخي ناظم أو لم تكن تربطها صلة بأي نسق أدبي عام. وينطلق هذا التوسيع من أن ما آل إليه مفهوم المسرح في الممارسات المسرحية المعاصرة، ما بعد الدرامية، يعزز هذا المنظور ويبرهن على وجاهته.

في اتجاه الاعتراض عليه، بحجة أن للمسرح جوهرا لا ينبغي المحيد عنه أو التغافل عن خصوصياته، على نحو ينتهي إلى تمييعه، وبالتالي فقدان القدرة على التمييز ما هو مسرحي وما ليس كذلك. ولعل حجة المعترضين تستمد تماسكها من الإلحاح على الطابع الدرامي الذي تجسده النصوص المسرحية على وجه الخصوص، ويعززه انتظامها في خطاب تاريخي حول الأدب، يحتل فيه الأدب الدرامي خانة مرموقة.

لكن ماجد الأميري دفع بحجاجه في هذا النقاش إلى زاوية أخرى: زاوية أن الإقرار بالطابع المسرحي لتلك النصوص أو إنكاره، إنما يتوقف على درجة القبول بشمولية وثبات المعايير الغربية في تحديد وتصنيف الثقافات غير الغربية. ذلك أن من يعرف الباحث، ويتتبع جهوده البحثية يدرك أنه ندر نفسه منذ عدة سنوات للنبش في الآثار النصية البابلية والسومرية مدافعا عن فكرة وجود ملامح مسرحية مؤكدة منذ ثلاثة آلاف سنة في ما وصلنا من هذه الآثار عن العراق القديم.

وهو ينطلق في هذا الدفاع المضني من ضرورة الانفلات من معايير وقياسات المركزية الغربية التي تستند إلى قوتها كي تملي على الإسهامات الحضارية للأمم الأخرى، رؤيتها وتقويمها الخاصين. فهو يرى، كما عبر عن ذلك في مقدمة كتابه “المقدس والمسرح في العراق القديم – نصوص درامية من الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد”، أن هذه النصوص تعرضت لضربين من العنف:

يتصل أولهما بالتسمية والتصنيف والحكم الذي سلط على تلك النصوص انطلاقا من منظور الغرب ومعاييره سواء في خطاب الآثاريين ولدى المترجمين، أو لدى الدارسين الذين تناولوها من الزاوية الأدبية والنقدية. ويلوم الماجدي على وجه الخصوص الدارسين العرب الذين لم يبذلوا جهدا في مساءلة تلك التصنيفات والتسميات الغربية ونقد أسسها وفحص مصداقيتها، والانفلات من هيمنتها.

أما الوجه الآخر للعنف الذي تعرضت له تلك النصوص، فيتمثل في ما تنطوي عليه هي ذاتها من انفجار لحدود المقدس في العوالم التخييلية للمجتمع الذي أفرزها، وما تعرضت له عبر ترجمتها من قفز على ملامحها في علاقتها بالمقدس وبفكرة الألوهة وصور الآلهة وعلاقتها بالبشر ووظائفها في معمار الكون. وقد اعتبر الماجدي أن الجهود السابقة في ترجمة تلك النصوص وبناء سياقاتها، لم تُعنَ بما فيه الكفاية، بمحاولة فهم خصائص المقدس في المجتمعات التي أنتجت تلك النصوص. وهذا يعني، بعبارة أخرى أن هناك حلقة ظلت مفقودة في نجاعة هذه الجهود هي حلقة استحضار البعد الأنثروبولوجي والوظيفي للأفعال التي تشير إليها تلك النصوص.

وتضع هذه المآخذ التي عبر عنها الأميري وانطلق من نقدها، سواء في الملمح الأول من العنف أو في الملمح الثاني، إطارا لمشروعه المتواصل لإعادة ترجمة تلك النصوص وإعادة تأطيرها من منظور نقد مزدوج، لسياقات اكتشافها الأولى، وسياقات تأويلها من منظور الآثاريين وعلماء السومريات الغربيين، ودارسي الآداب الشرقية اللاحقين.

***

يتحرك مشروع ماجد الأميري، في كتابيه السابقين وفي هذا الكتاب، في حقل تحفه سجالات مترامية الأطراف منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، ضمن إشكالية تأصيل المسرح العربي، ولا سيما في شقها التوثيقي. حيث انشغل قسم من الباحثين العرب بالسعي إلى الرد على الأطروحات الاستشراقية حول غياب الأدب الدرامي عن التاريخ الأدبي العربي وعن المجتمعات العربية قبل العصر الحديث؛ وأطلقوا جهودا بحثية في التراث الأدبي العربي يتعقبون من خلالها أشكالا مختلفة من البوادر الدرامية، على غرار ما قام به علي عقلة عرسان في كتابه “الظواهر المسرحية عند العرب”؛ ديدنهم في ذلك تفنيد الأطروحة الاستشراقية، وبالأخص التفسيرات الثاوية خلفها، والمتوسلة بفرضيات عرقية وثقافية ودينية.

لكن المسار الذي شقه الأميري، وإن كان متصاديا مع هذا المنزع التأصيلي، إلا أنه نحا به نحوا آخر يتجاوز حدود البحث في تراث العرب في العصور الوسطى، وحدود التراث المنحدر إلينا باللغة العربية، إلى نطاق البحث في التراث الأثري الغائر في القدم إلى ما قبل الجذور الإغريقية للحضارة الغربية نفسها، متوسلا في هذا البحث بمنهجيات ومفاهيم نضجت أساسا في حقل الدراسات الأنثروبولوجية، وفي شقها الأركيولوجي على الخصوص.

ووجه التحول في صياغة إشكالية التأصيل من زاوية الأميري يتمثل في الانتقال من الأساس الثقافي واللغوي الذي يمثله التراث الأدبي العربي، إلى الأساس الجغرافي والأثري الذي يتمثل في البحث عن توطين جغرافي لجذور المسرح في الأرض العربية وفي الحضارات الماهدة للحضارة العربية.

لقد خرجنا مع الأميري من مسرح في الثقافة العربية إلى مسرح في الأرض العربية، ومن نطاق الهوية النصية (المبنية على الانتماء إلى الوثيقة) إلى نطاق الهوية الأثرية المبنية على الانتماء إلى لقى ما قبل التاريخ. وهذه النصوص موضوع الدراسة والتأصيل، بالرغم من طابعها الأثري والحفري، إلا أنها تشكل في الوقت نفسه مادة استعملت الكتابة كوسيط رمزي لتثبيت العلامات اللغوية المتلاشية بطبيعتها على ألواح تخلدها؛ ومن ثمة يمكن عدها بمثابة وثائق قائمة بذاتها.

يطرح هذا البعد الأثري للنصوص مشكلات عدة من طبيعة تقنية ومنهجية يعرفها الآثاريون، وعلى رأسها مشكلة التأويل وكُلْفَتِه المعرفية. فالمادة الأثرية تظل على نحو معاند تحت رحمة التأويل الذي يقوم به الآثاري لمنطوقها ودلالاتها، خاصة حين نكون أمام شقوف من المعطيات غير المكتملة التي يتعين اقتراح فرضيات لضمان تماسك تفسير العلاقات بينها.

ولذلك تظل “الحقيقة الأثرية” حقيقة فرضية ومؤقتة بطبعها. ويزداد الأمر تعقيدا حين يكون المعطى الأثري نصا مكتوبا، أي ترجمة ترميزية كتابية للعلامات اللسانية التي تختفي وراءها. ثم إن هذه الترجمة الترميزية تصبح هي نفسها حبيسة لغة مندثرة لم يعد لها وجود في الواقع المعاصر ولم يعد يربطها بنا سوى عملية البناء التي يقوم بها الآثاريون وفق افتراضاتهم وتأويلاتهم وعمليات الترميم التي يقومون بها لسد الخروم والثغرات وردم المسافات،

وعملية الترجمة التي تكون في الواقع أشبه بفك الشيفرات في رسائل مرموزة، لا يمكن بأي حال أن تكون سوى إعادة بناء تأويلية. نحن في الحقيقة لسنا أمام وثائق ناطقة بشكل مباشر عن حقائق الزمن الذي يفترض أنها تنحدر منه، بل أمام سلاسل من التأويل اللامتناهي تتفاعل مع بعضها تعضيدا أو نقضا، وتؤثر فيها ملابسات الأزمنة والسياقات الثقافية والحضارية التي مرت منها قبل أن تصلنا. وهذا – في تقديري – ما جعل ماجد الأميري يلح على ضرورة التنبه إلى أن التأويلات التي ترهن هذه النصوص اليوم ليست محايدة ولا ينبغي الاستسلام لها، بل لا بد من التفاعل معها بشكل نقدي متجدد.

والآن، وقد حاولت أن أوضح بأقصى درجات الاقتضاب، الإطار الثقافي والعلمي العام الذي تندرج فيه هذه الترجمة الجديدة لنصوص ألواح سومر وبابل، لا أريد أن أنهي هذه الكلمة التقديمية دون أن أعرج على المتن الذي يقدمه لنا الدكتور ماجد بين دفتي هذا الكتاب، لا من زاوية مضمونه وما يطرحه من أسئلة تأويلية، لا شك أن النقاد ودارسي الأدب الدرامي العرب وغير العرب سيجدون فيها مادة ثرية للتأمل والمناقشة والمساءلة حول المتخيل السومري والبابلي ومكونات مجال المقدس ومفهوم الألوهة، بل ومفهوم البشرية نفسه، وعلاقة هذه التصورات والرؤى بفجر الحضارة باعتبارها تجربة إنسانية مشتركة فوق هذا الكوكب؛ بل من زاوية الصوغ الأدبي الذي سبك فيه ماجد الأميري هذه الترجمة بأسلوب شاعري متدفق، وبقدر باد من إعادة بناء الإطار الدرامي للوقائع التي تسجلها هذه النصوص.

لا ينكر الأميري أن هذا المتن هو أولا وقبل كل شيء متن طقسي، وهذا يعني أنه متن متكرر الإنجاز بشكل دوري كلما كانت هناك واقعة طقسية جديدة. يتعلق الأمر بأدعية أو صياغات ذات ثقل “سحري” قادرة على التأثير في مجرى حوادث العالم التي يسعى المحتفلون/المتعبدون إلى التأثير فيها. وهذا يعني أن الطابع الإنجازي فيها يغلب على الطابع التمثيلي أو المحاكاتي. لا يتعلق الأمر – فيما يبدو من متن النصوص نفسها – بإحلال عالم تخييلي محل العالم الواقعي المحيط بالحاضرين، بناء على مبدأ التقليد أو المحاكاة المباشرة أو الإيحائية، بل يتعلق بإنجاز عدد من الواجبات التي تكمن قيمتها ووظيفتها في تحققها نفسه، أو في ما ينتظر من آثارها على الطبيعة وعلى الجماعة.

وما يدفعنا إلى تبني زاوية النظر هذه هو فعل تثبيت هذه النصوص نفسه في شكل نقائش تشهد على قيمتها الرمزية العليا وموقعها الاعتباري في النسق الثقافي للجماعة التي أنتجتها. ففي زمن كانت فيه الكتابة نوعا من التكنولوجيا النادرة في محيطها، يتم تخصيصها فقط لتثبيت عدد محدود من النصوص المرموقة، وكانت الحياة في مجملها شفهية، يصير اقتناص نصوص بعينها وتثبيتها كتابيا علامة على قيمتها العليا، وعلى كونها نصوصا مرفوعة إلى مرتبة الثروة المشتركة للجماعة. وهذا يعني انها نصوص تحملها الجماعة على عاتقها، تعيش في الذاكرة الجماعية وذاكرة كل فرد من الجماعة، على نحو ما نشهده اليوم في بعض الأغاني التي تخلد أمجاد الجماعة أو ماضيها المشترك (حالة أناشيد السلام الوطني مثلا).

في هذه الحالة، يصعب ان نتوقع أن تكون المشاهد الطقسية التي تحيط بالإنجاز المتجدد لهذه النصوص، مشاهد تخييلية أو محاكاتية، على النحو الذي نظّر له أرسطو في فن الشعر. والحري بنا، على العكس من ذلك، هو ان نفترض أن الجوانب المشهدية التي كانت مرافقة لتلك النصوص، كانت عبارة عن وقائع إنجازية فعلية مباشرة، تماما مثل الصلاة التي يردد فيها المصلون أذكارا متوارثة أو يستحضرون قصصا تذكارية تدخل في نطاق التغذية الروحية (وهذا حال مشاهد التعزية في الحسينيات، على سبيل المثال،

حيث يستعيد المشاركون بشكل دوري الوقائع الأصلية ويعيشونها في كثافتها كما لو أنها تحدث من جديد). وإذا شئنا أن نضرب مثلا آخر لهذا البعد الإنجازي غير التخييلي وغير المحاكاتي، استدعينا مثال المباريات الرياضية، التي، بالرغم من طابعها الفرجوي الذي لا غبار عليه، فإنها لا تنطوي على أي بعد تخييلي أو محاكاتي في مجريات وقائعها وأطوارها، بل هي تحدث بالفعل كوقائع إنجازية لحظة وقوعها، وليست تمثيلا عن طريق وقائع أو أشياء تحل محل أخرى.

نستنتج من هذا التفصيل، ملاحظة نعتبرها مهمة جدا في إضاءة أبعاد مشروع ماجد الأميري الذي يقترحه علينا في حلقته الثالثة هذه: هناك بكل تأكيد مسافة تأويلية بين الوقائع الأصلية التي تشير إليها تلك الألواح الطينية وما حفظته لنا من نصوص يبسطها أمامنا اليوم هذا الكتاب، وبين منطوق هذه النصوص في سياقنا المعاصر. ولكن هناك أيضا مسافة لا تقل أهمية بين المظهر اللغوي الذي تحفظه لنا هذه النصوص إلى اليوم، وبين الأفعال الحية والوقائع الطقسية التي كانت مندمجة مع هذه البقايا اللغوية. وتتضاعف هذه المسافة حين نستحضر أننا نقرأ اليوم تلك النصوص عبر الصوت الذي أضفاه عليها ماجد الأميري والكلمات التي صاغها بها وليس من خلال أصوات كهنة معابد سومر وبابل بالتأكيد.

يدعونا ماجد الأميري في هذا الكتاب إلى ان نرحل في تضاعيف هذه المسافات المغرية كدارسين للثقافات والحضارات، وكمؤرخين لأوليات التعابير الدرامية في حياة البشرية، وكنقاد ومبدعين مسرحيين معاصرين نبحث عن ينابيع متجددة للإبداع ومكابدة غرابة هذا العالم.

***

الآن فقط أعود لأسحب تحفظي الحجاجي السابق وأقول: نحن بالفعل أمام نصوص مسرحية، في حدود إعادة البناء التي يقترحها علينا ماجد الأميري لهذا المتن بأسلوب أدبي رفيع عبر ترجمته الصبورة والخلاقة. نحن أمام نصوص مسرحية في حدود إعادة القراءة التي يندرج فيها مشروع الأميري حول دراما العالم كما عاشها وصاغها أهل سومر وبابل في أزمنتهم الأسطورية السحيقة.