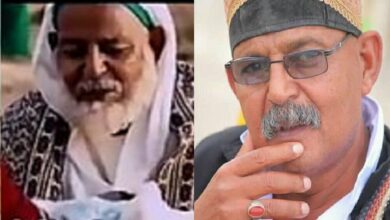

الفنان الأردني “حكيم حرب” يتذكر.. عرنوس الحب الكبير والمعلم الأسطورة!

المسرح نيوز ـ الأردن| حكيم حرب

ـ

في زيارتي الأخيرة للقاهرة قبل أقل من شهرين؛ ترددت كثيراً في زيارة بيت معلمي الفنان الأسطورة “عبد الرحمن عرنوس”، نظراً لما يحمله هذا البيت من ذكريات عظيمة بالنسبة لي وللكثير من المسرحيين الأردنيين والمصريين والعرب بشكل عام، خشيت أن لا استطيع تحمل هيبة المكان ووقاره، بعد مرور تسع سنوات على غياب صاحبه، معلمي ومعلم الكثير من المسرحيين المبدعين من مختلف الدول العربية .

فكل زاوية في هذا البيت تحتفظ بذكرى لنا، حيث كان محجاً للحيارى والتائهين في دروب الفن والحياة، من شتى بقاع الأرض، فباب البيت كان لا يوصد أبداً ليلاً ونهاراً وعلى مدار الساعة، كان مختبراً مسرحياً حقيقياً، تتفاعل في داخله الأفكار والنقاشات يومياً حتى مطلع الفجر، وكان من الطبيعي ان تدخل الى الغرف الداخلية لتنام؛ فتجد فنانين مغاربة وسوريين وفلسطينيين وخليجيين وعراقيين واردنيين ولبنانيين وليبيين وتونسيين وجزائريين وسودانيين ويمنيين ومصريين…. الخ، يفترشون الأرض بالصحف والكتب والمجلات وينامون فوقها، ويتدثرون بستائر المسرح وعرائسه وبعض اقنعته واكسسواراته . كنت أعتقد أن البيت قد اختفى من الوجود، أو أعيد بنائه من جديد، أو تحول الى سوق تجاري أو غيره؛

ولكنني صعقت عندما وجدت البيت كما هو “24 شارع مجلس الشعب قرب ميدان لاظوغلي” فدخلته برفقة “حازم الاسكندراني” ابن أخت معلمي الكبير، وصديقي الفنان الأردني “محمد السوالقة”، لأكتشف بأن البيت لم يتغير عليه شيء منذ أن غادره الأب الروحي، عراب المسرح والتجريب والمختبرات المسرحية والصعلكة الليلية في المسارح والمقاهي والأرصفة؛ ابن بور سعيد العاشق المتبتل بصومعة الفن والجمال، الراهب، القديس، المتمرد، العملاق، الثائر الذي كتب ولحن نشيد الوداع للزعيم الراحل “جمال عبد الناصر” والذي قاد خلفه طوفان من البشر في ميدان التحرير عام 1970 وهم يهتفون “الوداع يا جمال يا حبيب الملايين” .

عندما أشعلت النور داخل البيت كان للموقف جلال ورهبة، وخاصةً عندما وجدت أن أسمائنا وعباراتنا وعناوين مسرحياتنا لا زالت محفورة على جدران البيت كما تركناها منذ سنين، والصاعقة الأكبر أنني وجدت جهاز التسجيل خاصته لا زال يعمل كما تركه في آخر ليلة له قبل تسع سنوات، فتجرأت ونفضت الغبار الكثيف عن جاهز التسجيل وأدرته، فإذ بصوت العملاق “عرنوس” يملأ المكان من جديد : “في البدء كان المسرح.. كان المسرح مدرسةً للناس”، فعادت الحياة الى المكان، وشعرت بأن الدمى والعرائس التي تركها معلقة على الجدران قد بدأت بالحركة، وأن كتبه ونصوصه الكثيرة قد أطلق لها العنان، فخرجت شخصيات مسرحياته منها وبدأت بمحاورتنا والترحيب بنا، وسمعت ضحكته تجلجل بقوة وتهز الجدران، فبكينا وضحكنا وغنينا اغانيه : “يا سمانه يا سمانه.. انا مشتاق اشوف عشك على شطي هناك في القمرة يا سمرة.. وانا مشتاق اجيبلك حبة البركة.. تلاقيها على كفي وانا بغني يا سمانه” ورقصنا بنشوة عارمة رقصة “زوربا” التي كان يحبها، ثم أوقدنا شموعه التي كان يعشقها، والتي كانت دائماً منتشرة في كافة زوايا بيته الذي كان أشبه بعيادة مسرحية يعالج داخلها كل الذين أضناهم البحث عن الحقيقة والمعنى، معتمداً على منهجه في العلاج النفسي من خلال الدراما “السايكودراما”.

وعندها لمعت في رأسي فكرة؛ لماذا لا يكرم المسرح العربي – من خلال مهرجاناته الكثيرة- هذه القامة المسرحية العملاقة، التي لها فضل على مئات الفنانين العرب ؟ ولماذا لا يتحول بيته لمتحف يطلق عليه “متحف الفنان عبد الرحمن عرنوس” وأن نساهم كلنا – نحن الذين تتلمذنا على يديه وأحببناه- بترميم المكان دون أن نغير شيءً من ملامحه، ودون أن نمحو تلك الأسماء الخالدة والمحفورة على جدرانه، وأن نحتفظ داخل هذا المتحف بكل ما كتبه المعلم الكبير وما كتب عنه، وبالصور والوثائق وأفلام الفيديو التي تتناول تجربته الثرية منذ الستينيات وحتى عام 2009، لكي تعرف الأجيال القادمة هذه الأسطورة، أسطورة راهب المسرح، الذي نذر حياته لأجل أن ينجب للعالم أبناءً مبدعين، نثرهم على امتداد الوطن العربي من الماء الماء، حتى غدوا الآن نجوماً وقامات وأسماء كبيرة؛ تمثل استنساخاً وامتداداً للفكرة العرنوسية التي توهجت أول مرة في مدينة بور سعيد المصرية، وطافت فوق مراكبها وشواطئها، حتى وصلت مقاهي ميدان التحرير ومسارح القاهرة والوطن العربي بشكل عام، وهي تردد جمله الخالدة : على شاطئ بحرٍ ذهبيٍ مخضوب الثغر.. حدثت ملحمة الإنسان.. ملحمةٌ عزفتها الأنات.. خلف البسمات.. من فوق شفاه البحارة ”